"Las neuronas son como misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental".

Santiago Ramón y Cajal

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

-

Conocer los postulados que dieron origen al estudio de la neurona como base del sistema nervioso;

-

Identificar las estructura macro y micro celulares que componen a la neurona;

-

Identificar las funciones y tipos de neuronas conocidas;

-

Conocer los conceptos de neurogénesis y neuroplasticidad;

-

Conocer la fisiología de la neurona y sus conexiones con otras neuronas.

INTRODUCCIÓN

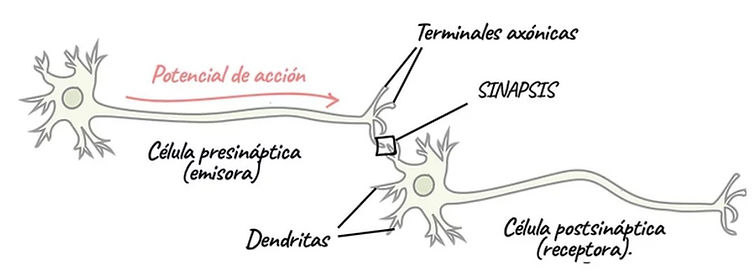

Nuestra capacidad para pensar, sentir, movernos o recordar depende de algo tan minúsculo como las neuronas. Estas células nerviosas son procesadores biológicos únicos, que codifican, transmiten y computan la información necesaria para que realicemos nuestras funciones a través del impulso nervioso. Expresado en forma de señalas eléctricas, este recorre el axón neuronal (continuación del soma o cuerpo) a más de 100 metros por segundo y se propaga a otras neuronas a través de la sinapsis, el espacio que conecta a unas neuronas con otras.

El cerebro, como todo en el organismo animal, está formado por células, pero las del cerebro son excepcionales por su impresionante diversidad, por la complejidad de sus formas, por la intrincadísima red que comunica unas células con otras.

Algunas son modestamente estrelladas, otras recuerdan y nos traen a la mente por su forma, a los animales marinos, calamares y medusas, otras tienen bifurcaciones complejas, y otras más, en fin, exhiben increíbles penachos con ramificaciones que se extienden en áreas muchas veces mayores que el cuerpo de la célula.

Las células del cerebro se llaman neuronas. La estructura y comunicación entre las neuronas, en los albores del siglo XIX fueron magistralmente descritas por el sabio español, Santiago Ramón y Cajal -padre de las Neurociencias-, quien encontró en el minucioso escudriñar de las laminillas bajo el microscopio una característica fundamental de la comunicación entre las células nerviosas: casi nunca se tocan, están separadas por ínfimos espacios, cuyo significado y enorme importancia vendría a conocerse mucho tiempo después. A pesar de las diferencias en la forma de las neuronas, su estructura en los sitios en los que se comunican unas con otras es, en general, parecida. La parte de la neurona que “habla” con otra neurona tiene siempre una estructura típica, y la región de la neurona que recibe ese contacto también tiene una forma característica. A esta zona de interacción de las neuronas se le conoce como sinapsis (del griego “junto” y “agarrar” = unión-enlace) cuyo término fue asignado por el destacado médico inglés Charles Sherrington en la década de los 50s.

A pesar de los avances y de las noticias sorprendentes que cada día se suceden en los medios de comunicación, el cerebro es todavía en gran medida un misterio por develar. Pero si la explicación de nuestros comportamientos es de por sí un desafío apasionante, tal vez el mayor reto que tienen ante sí los neurocientíficos radica en indagar como ese material inasible surge de transacciones químicas que se registran sin cesar, de día y de noche, mientras estamos activos y cuando parece que no lo estamos, en el interior de ese bosque Infinitesimal compuesto por los ladrillos del sistema nervioso: las neuronas.

¿En qué idioma se comunican las neuronas? ¿cómo se almacena un recuerdo en la intimidad de esas células prodigiosas? y ¿cómo volvemos a recuperarlo? En suma: ¿cómo funciona ese complejísimo engranaje que supera a las máquinas más ambiciosas diseñadas por los seres humanos? Las respuestas a estas preguntas y muchas otras capturan la imaginación no sólo de los investigadores sino de cualquier persona inquieta y curiosa.

La década de los 90s fue declarada “la década del cerebro”. Los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos comenzaron a liderar un proyecto que inició con el registro de todas las conexiones de este órgano que nos desconcierta y que, como la hidra mitológica, con cada secreto que devela nos presenta otro desafío. La Unión Europea lanzó El “Human Brain Project”, en tanto que durante la administración del presidente Barack Obama en los Estados Unidos se dio comienzo a la “Brain Initiative”, dos monumentales programas que comenzaron con el esfuerzo para explorar las profundidades del órgano más complejo del cuerpo humano. Desde esa ingeniería microscópica la neurona se constituye como la base fundamental del sistema nervioso.

Es menester destacar la intervención histórica de personajes importantes en la ciencia como Camilo Golgi, que trabajando en una cocina italiana en 1872 depositó accidentalmente un trozo de cerebro en una placa que contenía nitrato de plata y allí lo dejó durante varias semanas (al menos esa es la historia que ha rondado por los círculos de las élites científicas, no obstante que el propio Golgi se adjudicó el proceso como una investigación respecto del entonces llamado sistema reticular ) al volver, pudo ver por primera vez los componentes esenciales del tejido cerebral; también Luigi Galvani, el primero en demostrar que los nervios pueden generar y conducir electricidad hasta el gran anatomista e histólogo español Santiago Felipe Ramón y Cajal, un sabio que compartió con Golgi el premio Nobel en 1906, inmerecido para éste último según opiniones de diversos expertos, ya que las aportaciones de Golgi se especulan fueron resultado de un accidente y no así de una investigación, sin embargo sus aportaciones permitieron a Cajal iniciar con métodos propios que darían nacimiento a nuevos descubrimientos, describiendo con gran detalle la autonomía de las células nerviosas, permitiendo el surgimiento de la teoría que al día de hoy es vigente.

Las investigaciones de Ramón y Cajal trascendieron por el mundo, colocando a España en el mapa de la ciencia y su legado fue bien aprovechado por dos de sus más grandes discípulos quienes fueron reconocidos internacionalmente por las aportaciones en sus especialidades, Pío del Río Hortega y Rafael Lorente de Nó.

Más cercano el argentino Eduardo de Robertis, cuyas investigaciones permitieron demostrar que, en la mayoría de las sinapsis, las neuronas no se fusionan, sino que existe como lo intuyó Cajal un espacio que mantienen la individualidad de la neurona presináptica y la postsináptica, así como Rita Levi-Montalcini, quien recibió el premio Nobel por haber descubierto el factor de crecimiento nervioso.

El biólogo Matthias J. Schleiden (1804-1881) propuso en 1838, que las células son los bloques fundamentales de los tejidos vegetales, y poco tiempo después, el zoólogo Theodor Schwann (1810-1882) expandió esta hipótesis a los tejidos animales. Pero la aplicación de la teoría celular al tejido nervioso fue un tema difícil de resolver para los histólogos de la época, ya que la mayoría de los científicos sostenían que los componentes del sistema nervioso se anastomosaban entre sí y formaban una red difusa e interconectada, concepto que daba por tierra con la aplicación de la teoría. A esta teoría se le conoció como la “teoría reticular” hasta la llegada de Santiago Ramón y Cajal quién advirtió como se mencionó previamente, la individualidad de la autonomía de las células nerviosas.

¿QUE ES UNA NEURONA?

El término Neurona procede del vocablo griego "neyron" (nervio); es una célula del sistema nervioso especializada en captar los estímulos provenientes del ambiente y de transportar y transmitir impulsos nerviosos (mensajes eléctricos). La neurona está considerada como la unidad nerviosa básica, tanto funcional como estructural del sistema nervioso. La neurona no se divide, ni se reproduce. Su número permanece fijo desde el nacimiento, y a partir de una determinada edad se van perdiendo gran número de ellas. El tamaño y forma de las neuronas es muy variable, pero todas cumplen con su función de conducir impulsos nerviosos. Una neurona está constituida por un cuerpo celular o soma, es la parte más ancha de ésta y contiene un núcleo rodeado de citoplasma. Están también unas prolongaciones o fibras conocidas como dendritas y axón. Las primeras son ramificaciones cortas y numerosas que conducen el impulso hacia el cuerpo celular; y la segunda, es una ramificación larga que transmite dicho impulso desde el cuerpo celular hasta la neurona próxima.

¿PERO COMO SE DESCUBRIERON LO QUE HOY CONOCEMOS COMO NEURONAS?

En el siglo XIX la idea de que las funciones mentales residían en el cerebro ya estaba bastante asumida. También se sabía, gracias a los estudios realizados por el científico británico Robert Hooke, publicados en su obra "Micrographia" en 1664, que los organismos estaban formados por células, hoy consideradas la unidad mínima de vida. Sin embargo, aún no existía un acuerdo sobre la gran diversidad de células que poblaban el cerebro, incluso si ya se habían descrito algunos tipos como la célula de Purkinje del cerebelo y la anatomía de los nervios y las regiones cerebrales.

Al microscopio, el tejido cerebral no mostraba un patrón de células regulares como otros órganos, sino una maraña de fibras y cuerpos celulares. La razón de esta imagen confusa era que el método de tinción usado por los científicos de la época para analizar las muestras, no era del todo el más eficiente o adecuado. El cerebro como otros tejidos, está compuesto fundamentalmente de agua y bajo el microscopio se observa como un material prácticamente incoloro. Por eso debe teñirse con alguna sustancia que le confiera contraste y coloree sus componentes celulares, de manera que pueda apreciarse la organización del tejido. El problema era que las tinciones que se utilizaban coloreaban la mayor parte de las células y como en el cerebro estas están muy densamente empaquetadas, el resultado apenas permitía percibir la morfología individual de lo que después se llamo "neuronas".

En aquel entonces apareció una innovación genial. En 1873, el médico italiano Camilo Golgi inventó un método de tinción con cromato de plata que posibilitó por primera vez apreciar bajo el microscopio la particular estructura de las células del sistema nervioso. La técnica, todavía hoy en uso, es semejante al antiguo revelado fotográfico: la pieza de tejido se impregnas con una mezcla de dicromato de potasio y nitrato de plata en el interior celular. La peculiaridad de este método es que colorea al azar un número reducido de neuronas, pero las colorea por completo. Este avance fue crucial para que otro neurocientífico de la época, Santiago Ramón y Cajal, planteara una propuesta revolucionaria.

Le correspondería a un médico español aportar una serie de conocimientos de decisiva importancia en ese campo de vital interés para la medicina.

Antes de continuar, hablemos un poco más sobre quien era Ramón y Cajal.

Santiago Ramón y Cajal, nacido en 1852 en Petilla de Aragón, Provincia Navarra en España, fue profesor de histología (la parte de la medicina que estudia los tejidos) en las Universidades de Valencia, Barcelona y Madrid., era un gran dubujante y aficionado a la fotografía. Al conocer el método sugerido por Golgi y los resultados que producía, le emocionó. "Expresé la sorpresa que experimenté al contemplar con mis propios ojos los poderes reveladores de la reacción del cromato de plata" escribió en una de sus memorias. Gracias a la novedosa técnica y a sus observaciones, describió con detalle numerosas regiones del sistema nervioso y su evolución durante el desarrollo embrionario y lo más importante: descubrió la extraordinaria ramificación de las neuronas a las que llamó "las mariposas del alma" dijo para referirse a unas determinadas neuronas de la corteza cerebral, donde hoy se sigue sosteniendo residen muchos de los secretos que explican los aspectos más complejos de la mente.

En 1869 su familia se trasladó a Zaragoza, donde su padre había ganado por oposición una plaza de médico de la beneficencia provincial y había sido nombrado, además, profesor interino de disección. En un ambiente familiar dominado por el interés por la medicina, se licenció en esta disciplina en 1873. Tras sentar plaza en la sanidad militar (1874), fue destinado a Cuba como capitán médico de las tropas coloniales.

A su regreso a España, en 1875, fue nombrado ayudante interino de anatomía de la Escuela de Medicina de Zaragoza. Dos años más tarde, en 1877, se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid; por esa época, Maestre de San Juan le inició en las técnicas de observación microscópica.

Poco después de concluir sus estudios, Santiago Ramón y Cajal fue nombrado director de Museos Anatómicos de la Universidad de Zaragoza (1879) y más tarde catedrático de anatomía de la de Valencia (1883), donde destacó en la lucha contra la epidemia de cólera que azotó la ciudad en 1885. Ocupó las cátedras de histología en la Universidad de Barcelona (1887) y de histología y anatomía patológica en la de Madrid (1892).

En aquel entonces, la salud del médico español se vio quebrada por una enfermedad pulmonar que contrajo en esa época, lo que no le impidió dedicarse con fervor a la investigación sobre los tejidos del sistema nervioso. Para ello utilizó un colorante que aplicó a los tejidos cerebrales para estudiar las reacciones de las células. Sus descubrimientos se reunieron en la obra "Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados", que presentó a los sabios más importantes del momento en 1889. Ramón y Cajal definió la neurona como la unidad funcional del sistema nervioso, en contra de las teorías existentes hasta esa fecha, que defendían la existencia de una red ininterrumpida de células nerviosas. El científico español creó la denominación de neurona y explicó que estas células se relacionan entre sí de acuerdo con sus diferentes funciones y no de un modo aleatorio. La importancia de los hallazgos del médico aragonés le hicieron recibir el Premio Nobel de Medicina en 1906.

A partir de 1888 se dedicó al estudio de las conexiones de las células nerviosas, para lo cual desarrolló métodos de tinción propios, exclusivos para neuronas y nervios, que mejoraban los creados por Camilo Golgi. Gracias a ello logró demostrar que la neurona es el constituyente fundamental del tejido nervioso. En 1900 fue nombrado director del recién creado Instituto Nacional de Higiene Alfonso XII. Estudió también la estructura del cerebro y del cerebelo, la médula espinal, el bulbo raquídeo y diversos centros sensoriales del organismo, como la retina.

Sin duda alguna, lo anterior, sentó las bases fundamentales del Sistema Nervioso al sostener que la neurona era la primera unidad o célula del tejido nervioso y demostró además que no todas las neuronas poseían la misma forma.

Mediante las diversas observaciones realizadas por Ramón y Cajal, éste se percató de que las neuronas eran unidades discretas, es decir, no estaban conectadas para formar un tejido, algo que el propio Golgi no había percibido, de hecho, Golgi siempre pensó que las neuronas formaban una malla contínua de tejido sin separaciones.

La teoría de Golgi sostenía que el tejido nervioso era una especie de matríz diáfana sin separaciones ente células en tanto que Cajal defendía la existencia de células en estrecha proximidad pero separadas. En aquella época no podía confirmarse la validez de la teoría de cajal, ya que el microscopio óptico no tenía la suficiente resolución para distinguir con claridad la separación entre las neuronas. Hoy conocemos estas brechas como "sinapsis", como lo bautizó el neurofisiólogo británico Charles Sherrington; pero Cajal, que sólo pudo intuir su existencia, las bautizó poéticamente como "besos protoplasmáticos".

En 1906, Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal en reconocimiento a su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso, recibieron de manera conjunta el premio Nobel de Fisiología.

Los dos histólogos protagonizaron, muy probablemente a su pesar, una de las historias más importantes de la ciencia médica. La historia dice así: Cajal y Golgi recibieron de manera conjunta el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906. La cooparticipación del premio, hecho inédito hasta aquella fecha, no se debió a una colaboración estrecha entre ambos galardonados; es más, Golgi y Cajal defendían hipótesis opuestas acerca de la organización del sistema nervioso. Para Golgi, el sistema nervioso poseía una estructura reticular, es decir, no había en él células individuales como en otros tejidos, sino que las neuronas estaban totalmente conectadas a través de sus prolongaciones, Cajal, por su parte, defendía la teoría neuronal: el sabio español veía claro que las neuronas, si bien se encontraban estrechamente interconectadas, constituían unidades independientes.

Sabemos, por boca de Cajal, que sus diferencias con Golgi no se limitaron al terreno profesional, sino que fueron más profundas. Él mismo escribe: "Cruel ironía de la suerte, emparejar, a modo de hermanos siameses unidos por la espalda, a adversarios científicos de tan antitético carácter". Tras la ceremonia de entrega del premio Nobel, donde Golgi impartió un discurso aferrándose a la teoría reticularista,Cajal se despachó a gusto contra su rival. En sus memorias, no duda en definir a su compañero de premio como uno de los talentos más engreídos y endiosados que conoció. Es más, confiesa que no comprende, si no es desde el punto de vista de la psiquiatría, a esos temperamentos mentales consagrados al culto del propio yo, herméticos a toda innovación e impermeables a los incesantes cambios sobrevenidos en el medio intelectual. Les acusa de paralizar el progreso, pretender que se renuncie a la crítica, y desear que el nivel intelectual de sus colegas descienda hasta que acepten como dogma su visión. No obstante estas enconadas críticas, Cajal reconoció la gran calidad e importancia de la obra científica de Golgi, a quien se refería como el sabio de Pavía.

Hoy sabemos que Cajal tenía razón: la teoría neuronal supuso, para algunos, uno de los mayores hitos de la Neurociencia, tal vez incluso la semilla a partir de la cual se instauró la disciplina moderna. ¿A qué se debió que ambos hubiesen de compartir el premio? Probablemente la tarea de Cajal hubiese sido mucho más ardua de no haber contado con la técnica de impregnación argéntica desarrollada por Golgi, que permitió teñir y observar las neuronas como nunca antes había sido posible.

Así pues, cuando Cajal y Golgi se sentaban delante de sus microscopios, armados de papel, lápiz, curiosidad y paciencia infinitas, tenían ante sus ojos imágenes prácticamente idénticas. Y sin embargo, nunca vieron lo mismo.

Camilo Golgi

Santiago Ramón y Cajal

No fue sino hasta la década de 1950 con la aparición del microscopio electrónico, cuando por fin pudieron observarse estas estructuras y la idea de Cajal se demostró correcta. La inmensa mayoría de las neuronas en el cerebro se conectan mediante sinapsis. Sin embargo, ulteriores exploraciones también lograron revelar que aunque la estructura general del sistema nervioso responde a la estructura defendida por el español, existen casos especiales en los que la idea de Golgi también resultaba correcta: algunas neuronas están en contacto directo y abierto sin que exista la brecha de la sinapsis y sin que por tanto hagan falta mediadores químicos (neurotransmisores) para la comunicación entre ambas, sino que el impulso eléctrico se transmite directamente de una célula a otra. Estas llamadas uniones eléctricas se asemejan más a la hipótesis de Golgi, pero son muy poco frecuentes.

La teoría neuronal de Cajal revolucionó el conocimiento que se tenía del cerebro e inauguró una nueva era para la neurociencia. Pero su importancia, más que en las respuestas que ofreció, reside en las nuevas preguntas que planteaba ¡porque las neuronas tienen una forma tan ramificada? ¿acaso esas ramas recogen señales tal como las hojas de los árboles recogen la luz del sol ¿en que consisten esas señales?. Pronto comenzaría a desvelarse la naturaleza de las neuronas como células especiales, dedicadas a actuar como transmisores del impulso nervioso.

Hasta que se avanzó en los conceptos de excitabilidad y sinapsis, las ideas sobre la relación entre las neuronas fueron especulativas. Se hablaba de irritación neuronal y de corrientes nerviosas que fluían como si las neuronas fueran materiales conductores por los que la electricidad discurría sin interrupción, como si se tratara de cables eléctricos unidos en una gran red. Una vez comprendida la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, aun quedaba mucho por descubrir. Entre otros aspectos, la idea de las conexiones neuronales como una gran red eléctrica continua dificultaba comprender como era posible regular y controlar el tráfico del impulso nervioso. Con el tiempo, los hallazgos fueron explicando como podía ejercerse este fino control. Varias sorpresas aguardaban a los investigadores. Entre ellas, que el sistema nervioso no sólo funcionaba por corrientes eléctricas, sino que existía otro componente químico y que la red de las neuronas no era algo continuo como se había imaginado en su primer momento.

Dibujo de Ramón y Cajal representando la teoría reticular de Camilo Golgi (izquierda) y su teoría neuronal (derecha) con el ejemplo de las conexiones motoras de la médula espinal.

Dibujo del hipocampo realizado por Camilo Golgi

Conoce algunos de los magistrales dibujos realizados por Santiago Ramón y Cajal

SINAPSIS Y COMUNICACIÓN ENTRE NEURONAS

La teoría conexionista era muy consistente con los descubrimientos del fisiólogo italiano Luigi Galván sobre el papel que la electricidad jugaría en nuestro cuerpo. Galvani estimuló eléctricamente los nervios de la pata de una rana que, como consecuencia, se contraía. Así que la energía eléctrica parecía ser el vehículo de las señales. Los resultados de su compatriota Camilo Golgi confinaban esta visión y dieron lugar a la teoría reticularista, basada en estudios microscópicos, que defendía que el sistema nervioso era una red que conectaba todas sus partes (sentidos, cerebro, músculos) permitiendo un comportamiento coherente. Conexionismo y reticularismo constituían una base explicativa consolidada ampliamente aceptada, pero con fisuras, porque algo había que no permitía avanzar y que mantenía la maquinaria subyacente como una caja negra. Y si ese algo era que el reticularismo no era cierto, como demostró Santiago Ramón y Cajal al descubrir que el sistema nervioso no era una red continua, sino que estaba formado por células, como el resto de los sistemas corporales. Por lo tanto, las neuronas eran contiguas unas con otras, no continuas. La continuidad de la red se rompía en cada neurona interponiéndose un espacio con la siguiente. Pero Cajal se anticipó también en otro aspecto: en 1894 propuso una teoría, absolutamente vigente hoy, para el almacenamiento de la memoria: la memoria se almacenaría en el crecimiento de nuevas conexiones neuronales.

Del lado de la biología se produjeron las aportaciones cruciales de Otto Loewi, Henry Hallett Dale y Charles Scott Sherrington, que demostraron que la región de la contigüidad entre neuronas demostrada por Cajal, “la sinapsis”, era un microórgano compartido y especializado en la función de comunicar unas con otras, siendo los mensajeros moléculas químicas, neurotransmisores que pasan desde una neurona hasta la siguiente.

Pero entonces, si la transmisión de señales entre neuronas es de naturaleza química, ¿le queda algún papel a la electricidad?

ELECTRICIDAD Y EXCITABILIDAD NEURONAL

La membrana celular separa el interior del exterior, dotando a las células de individualidad. Las células disponen de mecanismos para conservar en rangos adecuados las variables fisiológicas intracelulares. Algunas de estas variables tienen notables diferencias con las extracelulares, siendo de especial interés en el caso de las neuronas la asimetría intra-celular de los iones cargados eléctricamente. Esta asimetría genera una carga diferente a ambos lados de la membrana, determinando una electronegatividad del interior celular con respecto al exterior, en definitiva, una diferencia potencial (potencial de membrana) como la que se encuentra entre los bornes de una pila y con igual capacidad de generar un trabajo.

En las neuronas el trabajo es precisamente la excitabilidad, es decir, la capacidad de las neuronas para responder a un estímulo eléctrico con una respuesta de la misma naturaleza. Esta respuesta requiere intercambios puntuales entre los medios intra y extracelular de los iones (portadores de carga eléctrica) que pasan a través de poros o canales de la membrana, los cuales se abren y cierran en respuesta a los estímulos que permiten que los iones atraviesen la membrana, modificando el potencial de esta porque arrastran su carga eléctrica. En los axones se produce un cambio de potencial de acción, que se propaga a lo largo de los mismos. El axón es la herramienta de conducción de las neuronas, pudiendo extenderse a lo largo de metros hasta llegar a la terminal de la neurona, la sinapsis.

En la sinapsis se producen cambios eléctricos similares: un flujo de iones a través de canales que da lugar a un cambio en el potencial, siendo clave la entrada de ion calcio (Ca2+) que actúa como disparador de los procesos de liberación de los neurotransmisores. La neurona siguiente (postsináptica) dispone de receptores que activan la apertura y cierre de canales iónicos, que al igual que en el caso anterior, producirán cambios de potencial. Si esos cambios son excitadores y alcanzan un nivel mínimo (umbral de disparo), se producirá un potencial de acción de iguales características que el de la neurona anterior; es decir, se propagará a la siguiente. Por tanto, se produce una cadena de una neurona a la otra, en la que alternan procesos eléctricos y químicos para que cualquier señal se propague desde su neurona de origen a su neurona de destino, pasando en la mayoría de los casos por una serie de neuronas intermedias.

¿COMO SE APRECIA UNA NEURONA DESDE UN MICROSCOPIO?

Observar neuronas es muy difícil, ya que son transparentes, así que para poder observarlas hay que teñirlas, de ahí las técnicas utilizadas por Golgi y Ramón y Cajal. Sin embargo al teñirlas éstas mueren, por lo que es necesario observarlas bajo una muestra de tejido nervioso.

He aquí algunas imágenes de neuronas observadas desde microscopios:

A simple vista, el cerebro humano parece un órgano flácido, pálido y gelatinoso, tan frágil y delicado que hasta una corriente de agua con un poco de fuerza podría deshacerlo fácilmente. Sin embargo, bajo sus rugosos muros, se esconde un complejo bosque microscópico que da lugar a todas aquellas funciones que nos hacen humanos. Todo lo que somos, la forma en como pensamos, expresamos nuestras ideas, sentimos o percibimos el mundo, radica en algo tan minúsculo como la neurona, el árbol más poderoso de este bosque. Y más allá de su individualidad y de forma fundamental, en como esta se conecta e interactúa con otras para transmitir el impulso nervioso y computar las respuestas que rigen nuestra conducta.

Sebastian Seung, neurocientífico de la Universidad de Princeton denomina a la neurona, de forma divertida como "la célula poliamorosa" ya que desde su redondo soma o cuerpo -donde encierra el núcleo y la maquinaria metabólica necesaria para la vida- extiende un profuso conjunto de ramificaciones con las que abraza a otras miles de neuronas.

Estas ramificaciones pueden ser de dos tipos: las dendritas, más cortas y gruesas que coronan el cuerpo de la neurona y actúan como receptoras del impulso nervioso y el axón, largo y delgado que puede extenderse hasta otras regiones y actúa como transmisor del impulso.

¿CUAL ES LA FUNCIÓN DE LAS NEURONAS?

Tu capacidad de percibir tu entorno, de ver, oír y oler lo que te rodea, depende de tu sistema nervioso; también tu habilidad para reconocer dónde estás y recordar si has estado allí antes. De hecho, ¡tu mera capacidad de preguntarte dónde estás depende de tu sistema nervioso.

Si lo que percibes indica peligro ("¡oh no, la casa está en llamas!"), tu capacidad para actuar según esa información también depende de tu sistema nervioso. Además de permitirte procesar conscientemente la amenaza, tu sistema nervioso activa respuestas involuntarias, como un aumento en el ritmo cardíaco y de flujo sanguíneo a los músculos con la intención de ayudarte a enfrentar el peligro.

Todos estos procesos dependen de las células interconectadas que forman el sistema nervioso. Como el corazón, los pulmones y el estómago, el sistema nervioso se compone de células especializadas. Estas incluyen células nerviosas (o neuronas) y células gliales (o glía). Las neuronas son las unidades funcionales básicas del sistema nervioso y generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción que les permiten transmitir información rápidamente a largas distancias. La glía también es esencial para la función del sistema nervioso, pero su principal función es apoyar a las neuronas.

Así cuando el impulso nervioso viaja de una neurona a otra, lo hace gracias a la conexión que se establece entre el axón de la neurona que transmite la señal y la dendrita de la neurona que la recibe. Esta, sin embargo no es una conexión directa. Entre los extremos de una y otra célula se abre un diminuto espacio vacío llamado "sinapsis". Como ocurre con los claves de luz, la electricidad no puede transmitirse si hay un corte en el circuito. Para salvar la endidura, el botón sináptico, situado en el extremo del axón, libera unas moléculas llamadas "neurotransmisores" que atraviesan el espacio sináptico hasta unirse a unos receptores situados en el extremo de la dendrita o espina dendrítica. Esta unión activa la neurona receptora para que continúe transmitiendo el impulso recibido.

Este proceso aparentemente sencillo, constituye la base de nuestra actividad cerebral ya que gracias a él, las neuronas se conectan formando redes capaces de procesar y computar las señales para generar respuestas. Probablemente, en estos mecanismos reside la razón de existencia del cerebro, cuyo papel es ensamblar las miles de redes neuronales que subyacen a los procesos característicos de la mente.

ESTRUCTURA CELULAR GENERAL DE LA NEURONA

las neuronas son células efectoras que transportan información mediante impulsos eléctricos (entre las partes de la neurona) e impulsos químicos (entre diferentes neuronas). La glía también participa en esta actividad. Todas las neuronas poseen: a) un cuerpo (soma o pericarion), que contiene el núcleo, b) prolongaciones cortas denominadas dendritas, que reciben la mayoría de los impulsos provenientes de otras neuronas a través de uniones que se denominan sinapsis, y c) una prolongación denominada axón, que conduce la información originada en la neurona. Los axones tienen ramas terminales que forman sinapsis con las dendritas de otras neuronas o con células efectoras como las musculares y glandulares.

El cuerpo de la neurona contiene el núcleo —con su nucléolo— y otros organelos citoplasmáticos tales como las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas libres, el aparato de Golgi y los elementos del citoesqueleto. En el cuerpo se sintetizan todas las enzimas de la neurona, las proteínas estructurales, los componentes de la membrana celular y de los organelos, y algunos mensajeros químicos. Los ribosomas se tiñen intensamente con colorantes básicos formando masas denominadas cuerpos de Nissl.

El citoesqueleto de las neuronas está formado por microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos, que contribuyen a mantener la forma de la neurona. Los microtúbulos son cilindros compuestos por polímeros de una proteína llamada tubulina y sirven como sustrato para transportar organelos a través de los axones. Los neurofilamentos —especialmente abundantes en el axón— están formados por complejos de proteínas que al unirse forman lazos. Los microfilamentos son los elementos más pequeños del citoesqueleto y contienen filamentos de actina. Son necesarios para fijar las moléculas de membrana en su lugar —p. ej., las moléculas de los receptores en las sinapsis— y para permitir el movimiento de la porción distal del axón (cono de crecimiento axonal).

Veamos ésto de manera esquemática simplificada:

Analicemos ahora cada una de sus estructuras:

Soma o cuerpo: El soma o cuerpo celular es el centro metabólico de la neurona, es el lugar donde se fabrican las moléculas y se realizan las actividades fundamentales para mantener la vida y las funciones de la célula nerviosa.

En el interior de la célula está constituido por el citoplasma donde se localizan los mismos orgánulos que en otras células: aparato de Golgi, lisosomas, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso y liso.

El cuerpo celular también contiene el núcleo donde, al igual que en otras células, se localizan los cromosomas y el nucléolo.

La neurona necesita fabricar una gran cantidad de proteínas, necesarias para la trasmisión de información. Para sintetizar estas proteínas la neurona tiene gran cantidad de ribosomas y de retículo endoplasmático rugoso, llamado así por la gran cantidad de ribosomas que tiene adheridos. Esta gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso se denomina sustancia de Nissl.

En el citoplasma de la neurona también encontramos unas proteínas fibrilares o tubulares especializadas que constituyen el citoesqueleto. Estas proteínas son la actina, tubulina y miosina. Son fundamentales para formar la matriz intracelular que determinará la forma de la neurona, su consistencia y proporcionan un mecanismo de transporte de moléculas en su interior.

Núcleo: por lo general las neuronas poseen un único núcleo que está relacionado con la síntesis de ácido ribononucleico (ARN: es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica; el ADN (ácido desoxirribonucleico) no puede actuar solo, y se vale del ARN (ácido ribonucleico) para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas).

Nucleolo: es una zona del núcleo, el cual es considerado una estructura supra macromolecular, que no posee una membrana que lo limite o divida del resto de las estructuras. El nucléolo se encarga esencialmente de la transcripción del ARN (ácido ribonucleico) de los ribosomas por la polimerasa I, para luego procesarlo y llevar a cabo el ensamblaje de los componentes que darán lugar a nuevos ribosomas.

Aparato de Golgi: Sacos pequeños planos apilados formados por membranas dentro del citoplasma (líquido parecido a la gelatina) de la célula. El complejo de Golgi elabora proteínas y moléculas de lípidos (grasa) para su uso en otros lugares dentro y fuera de la célula. El complejo de Golgi es un orgánulo celular. También se le ha denominado como complejo o cuerpo de Golgi.

Dendritas: Son delgadas ramificaciones neuronales encargadas de recibir información proveniente de los axones de otras neuronas.

Axón: Antes de entrar de lleno en el establecimiento del significado del término axón, tenemos que proceder a conocer su origen etimológico. En este caso, cabe decir que procede del griego, exactamente de la palabra “axon”, que puede traducirse como “eje”.

El concepto de axón se emplea para denominar a la continuación muy delgada de una neurona, mediante la cual esta célula envía los impulsos nerviosos hacia otros tipos de células.

También llamado neurita, el axón surge en la eminencia axónica a partir de una dendrita o del soma. Con apariencia de cono, el axón dispone de una membrana conocida como axolema, mientras que su citoplasma recibe el nombre de axoplasma.

Vaina de mielina: (una capa de sustancia blanca) es una capa aislante, o vaina, que se forma alrededor de los nervios, incluso los que se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Está compuesta de proteína y sustancias grasas.

La vaina de mielina permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Si la mielina se daña, los impulsos se vuelven más lentos, lo cual puede causar enfermedades como la esclerosis múltiple.

Células de Schwann: Las células de Schwann (actualmente llamadas neurolemocitos) histológicamente forman parte del tejido nervioso, debido a que se encuentran íntimamente relacionadas con lo que son las neuronas, estas células recubren la porción prolongada de las neuronas llamadas axón, por donde las cuales ejecutan sinapsis con las otras neuronas, al estar envolviendo al axón neuronal las células de Schwann forman una vaina de proteína conocida como mielina, sin esto es imposible la transmisión del impulso nervioso. Este tipo de células, se encuentran desde el nacimiento de la neurona hasta su completo desarrollo, cumpliendo un papel importante en la maduración de las mismas, para que las células de Schwann mielinicen (fabriquen la vaina de mielina) a la neurona, se necesita que su axón posea un diámetro considerable.

Nódulos de Ranvier: Los nódulos de Ranvier constituyen una serie de interrupciones que se originan en intervalo regulares a lo largo de la longitud del axón de una neurona. Así pues, tal y como su nombre indica, resultan unos pequeños nódulos que ocurren en la vaina de mielina que envuelven los axones de las neuronas.

Los nódulos de ranvier se caracterizan por constituir espacios de tamaño muy reducido. Concretamente, presentan una dimensión de un micrómetro.

Así mismo, estos nódulos se exponen a la membrana del axón al líquido extracelular, y sirven para que el impulso nervioso transmitido entre neuronas se traslade con mayor velocidad, de una forma saltatoria.

Estos nódulos fueron descubiertos por el anatomista francés Louis Antoine Ranvier a principios del siglo pasado y resultan unos de los elementos básicos de las transmisiones sinápticas mielínicas.

De hecho, la formación de estos pequeños saltos ubicados en el axón de la neurona (región de la célula encargada de transmitir la información) se encuentra altamente vinculada con la vaina de mielina.

La vaina de mielina es una estructura multilaminar formada por las membranas plasmáticas que rodean los axones. Está constituida por material lipoproteico que forma algunos sistemas de bicapas fosflipídicas.

Cuando esta vaina se adhiere a las células del cerebro, genera las conocidas neuronas de sustancia blanca. Este tipo de neuronas se caracterizan por presentar una transmisión sináptica más rápida que las demás.

El incremento de la velocidad de transmisión se genera principalmente a través de los nódulos de ranvier que se originan en los axones recubiertos de mielina de las neuronas.

En este sentido, los nódulos de Ranvier dan lugar a una transmisión saltatoria, la cual incrementa la velocidad de la circulación de los impulsos nerviosos.

Botones terminales: El botón terminal es una de las tres partes en la que se divide el axón de la neurona (que es el transmisor de las señales neuronas). Es la parte de unión que libera la información y contiene diminutas estructuras esféricas llamadas vesículas sinápticas, conteniendo estas a su vez miles de moléculas de transmisor químico. Cuando un impulso nervioso llega al botón terminal, algunas vesículas descargan su contenido en la estrecha hendidura que separa el botón de la membrana de otra dendrita celular. Esta está destinada a recibir el mensaje químico. Algunas sinapsis tiene la función excitadora, provocando una "puesta en marcha", mientras otras son inhibidoras, cancelando señales de "puesta en marcha".

ESTRUCTURA DETALLADA DE LA NEURONA

Microtúbulos: Los microtúbulos son un componente del citoesqueleto con diversas funciones tales como organizar la disposición espacial de determinados orgánulos, el tráfico vesicular, la división celular, el desplazamiento celular y formar los cilios y flagelos.

Son tubos largos y relativamente rígidos (Figura 1). Sus paredes están formadas por dímeros de proteínas globulares denominadas tubulinas α y β.

Cuerpos densos: Contienen una variedad de proteínas de placa de adhesión que fijan elementos tanto finos como intermedios en forma directa e indirecta.

Mitocondrias: Las mitocondrias son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular.

Retículo endoplasmático rugoso: Participa en la síntesis de todas las proteínas que deben empacarse o trasladarse a la membrana plasmática o de la membrana de algún orgánulo.

Ribosomas: Son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico (ARN) presentes en todas las células (excepto en los espermatozoides). Son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes.

Membrana plasmática: La membrana plasmática, membrana celular, membranacitoplasmática o plasmalema, es una bicapa lipídica que delimita toda la célula. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el interior.

Microfilamentos: Los microfilamentos son finas fibras de proteínas globulares de 3 a 7 nm de diámetro que le dan soporte a la célula. Los microfilamentos forman parte del citoesqueleto y están compuestos predominantemente de una proteína contráctil llamada actina.

Membranas nucleares: La envoltura nuclear, membrana nuclear o carioteca, es una estructura porosa (con doble unidad de membranalipídica) que delimita el núcleo que es característico de las células eucariotas.

Poro nuclear: Los "poros nucleares" son grandes complejos de proteínas que atraviesan la envoltura nuclear, la cual es una doble membrana que rodea al núcleo celular, presente en la mayoría de los eucariontes. Hay cerca de 3000 a 4000 complejos de poro nuclear en la envoltura nuclear de la célula de un vertebrado, pero su número varía dependiendo del número de transcripciones de la célula. Las proteínas que forman los complejos de poro nucleares son conocidas como nucleoporinas.

CLASIFICACIÓN CLÁSICA DE LOS TIPOS DE NEURONAS

Los tipos de neuronas principales se pueden clasificar según la transmisión del impulso, la función, la dirección, por la acción en otras neuronas, por su patrón de descarga, por la producción de neurotransmisores, por la polaridad, según la distancia entre axón y soma, según la morfología de las dendritas y según la ubicación y forma.

Estudios recientes muestran que existen aproximadamente 86 mil millones de neuronas en nuestro cerebro. En cambio, si hablamos de células gliales (las que sirven como soporte para las neuronas), el número aumenta a unas 360 mil millones aproximadamente.

Las neuronas se asemejan a otras células, entre otras cosas, en que tienen una membrana que las rodea, contienen genes, citoplasma, mitocondrias y desencadenan procesos celulares esenciales como sintetizar proteínas y producir energía.

Pero, a diferencia de otras células, las neuronas poseen dendritas y axones que se comunican entre sí por procesos electroquímicos, establecen sinapsis y contienen neurotransmisores.

Estas células se organizan como si fueran árboles en un denso bosque, donde entrelazan sus ramas y raíces. Al igual que los árboles, cada neurona individual tiene una estructura común, pero presenta variaciones en su forma y tamaño.

Las más pequeñas pueden tener un cuerpo celular de sólo 4 micras de ancho, mientras que los cuerpos celulares de las neuronas mas más grandes pueden llegar a tener una anchura de 100 micras.

De hecho, los científicos todavía se encuentran investigando las células cerebrales y descubriendo nuevas estructuras, funciones y maneras de clasificarlas.

Las neuronas se pueden clasificar por de distintas formas:

Por la transmisión del impulso

Una clasificación principal que vamos a encontrar de forma muy frecuente para comprender ciertos procesos neuronales es distinguir entre la neurona presináptica y la postsináptica:

-

Neurona presináptica: es la que emite el impulso nervioso.

-

Neurona postsináptica: la que recibe dicho impulso.

Hay que aclarar que esta diferenciación se aplica dentro de un contexto y momento específico.

Por su función

Se pueden clasificar las neuronas según las tareas que desempeñen. Según Jabr (2012), de forma muy común vamos a encontrarnos una división entre:

-

Neuronas sensoriales: son las que manejan información proveniente de los órganos sensoriales: la piel, los ojos, los oídos, la nariz, etc.

-

Neuronas motoras o motoneuronas: su tarea consiste en emitir señales desde el cerebro y la médula espinal hasta los músculos. Se encargan principalmente de controlar el movimiento.

– Interneuronas: hacen de puente de unión entre dos neuronas. Pueden presentar axones más largos o más cortos, según lo lejanas que se encuentren dichas neuronas entre sí.

– Neurosecretoras (Gould, 2009): liberan hormonas y otras sustancias, algunas de estas neuronas se encuentran en el hipotálamo.

Por su dirección

-

Neuronas aferentes: también llamadas células receptoras, serían las neuronas sensoriales que hemos nombrado antes. En esta clasificación se quiere destacar que estas neuronas reciben información de otros órganos y tejidos, de forma que transmiten la información desde estas áreas hacia el sistema nervioso central.

-

Neuronas eferentes: es otra forma de llamar a las neuronas motoras, señalando que la dirección de la transmisión de información es opuesta a las aferentes (envían los datos desde el sistema nervioso hacia las células efectoras).

por acción sobre otras neuronas

Una neurona influye sobre las otras liberando distintos tipos de neurotransmisores que se unen a receptores químicos especializados. Para hacer esto más comprensible, podemos decir que un neurotransmisor funciona como si fuera una llave y el receptor sería como una puerta que bloquea el paso.

Aplicado a nuestro caso es algo más complejo, ya el mismo tipo de “llave” puede abrir muchos tipos distintos de “cerraduras”. Esta clasificación está basada en el efecto que provocan sobre otras neuronas:

-

Neuronas excitatorias: son las que liberan glutamato. Se llaman así porque, cuando esta sustancia es captada por los receptores, se produce un incremento en la tasa de disparo de la neurona que lo recibe.

-

Neuronas inhibitorias o GABAérgicas: éstas liberan GABA, un tipo de neurotransmisor que tiene efectos inhibitorios. Esto se debe ya que reduce la tasa de disparo de la neurona que lo capta.

-

Moduladoras: no tienen un efecto directo, sino que cambian a largo plazo pequeños aspectos estructurales de las células nerviosas.

Aproximadamente el 90% de las neuronas liberan glutamato o GABA, por lo que esta clasificación incluye a la gran mayoría de las neuronas. El resto, tiene funciones específicas según los objetivos que presente.

Por ejemplo, algunas neuronas secretan glicina ejerciendo un efecto inhibidor. A su vez, existen motoneuronas en la médula espinal que liberan acetilcolina y aportan un resultado excitador.

De todas formas, hay que señalar que esto no es tan simple. Es decir, una única neurona que libera un tipo de neurotransmisor puede tener efectos tanto excitatorios como inhibidores, e incluso moduladores sobre otras neuronas. Esto parece depender, más bien, del tipo de receptores activados de las neuronas postsinápticas.

Por su patrón de descarga

Podemos encasillar a las neuronas por rasgos electrofisiológicos.

-

Tónicas o de disparos (spiking) regulares: se refiere a las neuronas que están activas de manera constante.

-

Fásicas o “de estallido” (bursting en inglés): son las que se activan en ráfagas.

-

Disparos rápidos (fast spiking): estas neuronas destacan por sus altas tasas de disparo, es decir, que disparan de forma muy frecuente. Las células del globo pálido, las células ganglionares de la retina o algunas clases de interneuronas inhibitorias corticales serían buenos ejemplos.

Por la producción de neurotransmisores

-

Neuronas colinérgicas: este tipo de neuronas libera acetilcolina en la hendidura sináptica.

-

Neuronas GABAérgicas: liberan GABA.

-

Neuronas Glutamatérgicas: secretan glutamato, que, junto con el aparato, consisten en los neurotransmisores excitadores por excelencia. Cuando el flujo de sangre que llega al cerebro se reduce, el glutamato puede provocar excitotoxicidad al provocar una sobre-activación.

-

Neuronas dopaminérgicas: liberan dopamina, que se vincula al estado de ánimo y al comportamiento.

-

Neuronas serotoninérgicas: son las que liberan serotonina, que puede actuar tanto excitando como inhibiendo. Su falta se ha relacionado tradicionalmente con la depresión.

Por su polaridad

Las neuronas se pueden catalogar según el número de procesos que se unen al cuerpo celular o soma, pudiendo ser (Sincero, 2013):

-

Unipolares o pseudounipolares: son las que poseen un solo proceso protoplasmático (sólo una prolongación o proyección primaria). Estructuralmente se observa que el cuerpo celular se encuentra a un lado del axón, transmitiéndose los impulsos sin que las señales pasen por el soma. Son propias de los invertebrados, aunque podemos encontrarlas también en la retina.

-

Las pseudounipolares: se distinguen de las unipolares en que el axón se divide en dos ramificaciones, generalmente una va hacia una estructura periférica y la otra se dirige hacia el sistema nervioso central. Son importantes en el sentido del tacto. En realidad, podrían considerarse una variante de las bipolares.

-

Bipolares: en contraste con el tipo anterior, estas neuronas poseen dos extensiones que parten del soma celular. Son comunes en las vías sensoriales de la vista, el oído, el olfato y el gusto, así como la función vestibular.

-

Las multipolares: La mayoría de las neuronas pertenecen a este tipo, que se caracteriza por poseer un solo axón, normalmente largo, y muchas dendritas. Éstas pueden originarse directamente desde el soma, suponiendo un importante intercambio de información con otras neuronas. Pueden subdividirse en dos clases:

-

a) Golgi I: axones largos, típicos de las células piramidales y células de Purkinje.

-

b) Golgi II: axones cortos, propios de las células granulares.

Clasificación de las neuronas según el número, longitud y patrón de ramificación de las neuritas.

Esta distinción la estableció Camillo Golgi, Premio Nobel de Medicina, al observar a través del microscopio neuronas teñidas con un procedimiento que él mismo había inventado (tinción de Golgi). Santiago Ramón y Cajal afirmó que las neuronas de tipo Golgi II abundan en animales evolutivamente más avanzados que las de tipo I.

-

Anaxónicas: en este tipo no se pueden diferenciar las dendritas de los axones, siendo además muy pequeñas.

Según la distancia entre el axón y el soma

-

Convergente: en estas neuronas el axón puede estar más o menos ramificado, sin embargo, no se encuentra excesivamente alejado del cuerpo de la neurona (soma).

-

Divergente: a pesar del número de ramificaciones, el axón se extiende a larga distancia y se aleja notablemente del soma neuronal.

Según la morfología de las dendritas

-

Idiodendríticas: sus dendritas dependen del tipo de neurona que sea (si la clasificamos según su ubicación en el sistema nervioso y su forma característica, ver más abajo). Buenos ejemplos son las células de Purkinje y las piramidales.

-

Isodendríticas: esta clase de neurona posee unas dendritas que se dividen de forma que las ramas hijas superan en longitud a las ramas madres.

-

Alodendríticas: poseen rasgos que no son típicos de las dendritas, como poseer muy pocas espinas o dendritas sin ramificaciones.

Según ubicación y forma

Existen en nuestro cerebro multitud de neuronas que poseen una estructura única y no es tarea fácil catalogarlas con este criterio.

Según la forma (Paniagua et al., 2002) se pueden considerar:

-

Fusiforme

-

Poliédricas

-

Estrelladas

-

Esféricas

-

Piramidales

Si tenemos en cuenta tanto la ubicación como la forma de las neuronas podemos refinar y detallar más esta distinción:

– Neuronas piramidales: se llaman así porque los somas presentan forma de pirámide triangular y se encuentran en la corteza prefrontal.

– Células de Betz: son grandes neuronas motoras de forma piramidal que se localizan en la quinta capa de la sustancia gris en el córtex motor primario.

– Células en cesta o de canasta: son interneuronas corticales que se sitúan en la corteza y en el cerebelo.

– Células de Purkinje: neuronas en forma de árbol que se encuentran en el cerebelo.

– Células granulares: suponen la mayoría de las neuronas en el cerebro humano. Se caracterizan por tener cuerpos celulares muy pequeños (son de tipo Golgi II) y se localizan en la capa granular del cerebelo, giro dentado del hipocampo y bulbo olfatorio, entre otros.

– Células Lugaro: llamadas así por su descubridor, son interneuronas sensoriales inhitorias situadas en el cerebelo (justo debajo de la capa de células de Purkinje).

– Neuronas espinosas medias: se consideran un tipo especial de célula GABAérgica que representa, aproximadamente, el 95% de las neuronas del cuerpo estriado en los humanos.

– Células de Renshaw: estas neuronas son interneuronas inhibidoras de la médula espinal que están conectadas en sus extremos con neuronas motoras alfa, neuronas con ambos extremos vinculados a las neuronas motoras alfa.

– Células unipolares en cepillo: consisten en un tipo de interneuronas glutamatérgicas que se localizan en la capa granular de la corteza cerebelosa y en el núcleo coclear. Su nombre se debe a que presenta una única dendrita que termina en forma de cepillo.

– Células del asta anterior: se denominan así a las motoneuronas localizadas en la médula espinal.

– Neuronas en huso: también llamadas neuronas Von Economo, se caracterizan por ser fusiforme, es decir, su forma parece un tubo alargado que se va volviendo estrecho en los extremos. Se localizan en zonas muy restringidas: la ínsula, la circunvolución cingular anterior y, en los humanos, en el córtex prefrontal dorsolateral.

Pero, nos preguntamos: ¿Estas clasificaciones abarcan todos los tipos de neuronas existentes?

Podemos afirmar que casi todas las neuronas del sistema nervioso se pueden encasillar en las categorías que aquí ofrecemos, sobre todo las más amplias. Sin embargo, es necesario señalar la inmensa complejidad de nuestro sistema nervioso y todos los avances que quedan por descubrir en este ámbito.

Aún existen investigaciones enfocadas a distinguir las diferencias más sutiles entre las neuronas, con el fin de conocer más acerca del funcionamiento del cerebro y las enfermedades asociadas.

Las neuronas se distinguen unas de otras por aspectos estructurales, genéticos y funcionales, así como su forma de interaccionar con otras células. Incluso es importante saber que no existe un acuerdo entre los científicos a la hora de determinar un número exacto de tipos de neuronas, pero podrían ser más de 200 tipos.

Un recurso muy útil para saber más sobre los tipos celulares del sistema nervioso es Neuro Morpho, una base de datos en las que las diferentes neuronas se encuentran reconstruidas digitalmente y se pueden explorar según especies, tipos de célula, regiones cerebrales, etc. (Jabr, 2012)

EN RESUMEN, la clasificación de las neuronas en diferentes clases se ha discutido considerablemente desde el inicio de la neurociencia moderna. Sin embargo, se puede ir desentrañando poco a poco esta cuestión, ya que los avances experimentales están acelerando el ritmo en la recopilación de datos sobre los mecanismos neuronales. Así, cada día estamos un paso más cerca de conocer la totalidad del funcionamiento cerebral.

Microfotografía de un frotis de médula espinal que muestra una neurona con su cuerpo celular y sus prolongaciones o neuritas.

Microfotografía de un corte con tinción argéntica de la corteza cerebelosa que muestra dos células de Purkinje. Son ejemplos de neuronas de Golgi tipo I.

Microfotografía de un corte con tinción argéntica de la corteza cerebral. Obsérvese la presencia de grandes cèlulas piramidales, que son ejemplos de neuronas de Golgi tipo I, y numerosas neuronas de Golgi tipo II.

Esquema de una neurona multipolar

Repasemos lo antes analizado en el siguiente video y analicemos la clasificación más actualizada:

PRIMERA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:

1.- Con base en la información descrita hasta ahora y la explicación realizada por la Dra. Paola Flores, comente en el siguiente cuadro de diálogo, tres recomendaciones que pudieran mejorar la clasificación de la neurona y explique por qué.

Los alumnos de Neurociencia Cognitiva deberán remitir sus actividades con fecha límite: 3 de agosto.

Los alumnos del Grupo 3 del Curso "Neuropsicología Infantil", podrán remitir sus actividades con fecha límite: 15 de agosto.

Los alumnos del Grupo 3 del Curso "Neurología de la conducta", podrán remitir sus actividades con fecha límite: 3 de septiembre.

Los alumnos del Grupo D del Curso Biopsicología, podrán remitir sus actividades con fecha límite: 15 de septiembre.

No olvide señalar su nombre

LAS CÉLULAS GLIALES

El Sistema Nervioso no sólo está formado de neuronas. Junto con las neuronas, que son la unidad funcional del SN, encontramos las células gliales (neuroglia o glía).

Las neuroglias, también llamadas células gliales, son células del sistema nervioso. Forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. A diferencia de las neuronas, las células gliales no tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos. Las neuroglias son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente tres veces más numerosas en el sistema nervioso.

Son casi tan numerosas como las neuronas. Las células gliales fueron descritas alrededor de 1850 por Rudolf Virchow (1821 a 1902).

La palabra glía significa ‘pegamento’ en griego. Así, el término neuroglia querría decir “adhesivo de las neuronas”. Este nombre fue dado por Rudolf Virchow porque pensaba que estas células servían de adhesivo para las neuronas, que las unían para formar el tejido nervioso.

Así, la principal función de las células gliales sería estructural, es decir, proporcionar apoyo físico a las neuronas.

Las células de glía se encuentran alrededor de las neuronas y desarrollan funciones muy importantes como, por ejemplo, proporcionar soporte estructural y metabólico a las neuronas.

El conjunto de células gliales recibe el nombre de neuroglia.

Hay varios tipos de células gliales presentes en el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP) de los humanos. Los seis tipos principales de neuroglia incluyen lo siguiente:

ASTROCITOS

Son las células gliales más abundantes y se denominan de esta manera por su forma estrellada.

Se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Son neuroglia en forma de estrella que reside en las células endoteliales del SNC que forman la barrera hematoencefálica. Esta barrera restringe qué sustancias pueden ingresar al cerebro. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris de la corteza cerebral, mientras que los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca del cerebro. Otras funciones de los astrocitos incluyen el almacenamiento de glucógeno, la provisión de nutrientes, la regulación de la concentración de iones y la reparación de neuronas.

FUNCIONES DE LOS ASTROCITOS

-

Suministro de nutrientes a las neuronas: ejercen de enlace entre el sistema circulatorio (donde se encuentran los nutrientes que las neuronas necesitan) y las neuronas.

-

Soporte estructural: se encuentran entre las neuronas y proporcionan soporte físico a las neuronas y consistencia en el encéfalo.

-

Reparación y regeneración: las células gliales mantienen su capacidad de dividirse a lo largo de la vida (algo que no pueden hacer las neuronas). Cuando se produce una lesión en el SNC los astrocitos proliferan y emiten un número de prolongaciones (estos cambios se denominan gliosis). Los astrocitos limpian la zona lesionada, ingiriendo y digiriendo los restos de neuronas mediante fagocitosis. Además, los astrocitos proliferan para “llenar el vacío” dejado por la lesión. Por otra parte, los astrocitos podrían tener un papel muy importante en la regeneración de las neuronas debido a que liberan diversos factores de crecimiento.

-

Separación y aislamiento: actúan como una barrera entre las neuronas sobre la difusión de diferentes sustancias como los iones o los neurotransmisores (los astrocitos aislan las sinapsis impidiendo la dispersión del neurotransmisor liberado por los botones terminales)

-

Captación de transmisores químicos: los astrocitos pueden captar y almacenar neurotransmisores.

Células ependimarias

Las células ependimales son células especializadas que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Se encuentran dentro del plexo coroideo de las meninges. Estas células ciliadas rodean los capilares del plexo coroideo y forman líquido cefalorraquídeo.

Forman el revestimiento epitelial de los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal.

Las células ependimarias, al igual que las demás células de la neuroglia, derivan de una capa de tejido embrionario conocido como neuroectodermo.

-

Células epiteliales coroideas: cubren las superficies de los plexos coroideos. Los costados y las bases de estas células forman pliegues y cerca de su superficie luminal, las células se mantienen juntas por las uniones estrechas que las rodean. Estas estrechas uniones impiden la filtración del líquido cefalorraquídeo hacia los tejidos subyacentes.

-

Ependimocitos: revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Están en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Sus superficies adyacentes poseen uniones en hendidura pero el líquido cefalorraquídeo se comunica libremente con los espacios intercelulares del sistema nervioso central.

-

Tanicitos: recubren el suelo del tercer ventrículo por encima de la eminencia media del hipotalámo. Poseen prolongaciones basales largas que pasan entre las células de la eminencia media y ubican sus células basales terminales sobre los capilares sanguíneos.

Funciones de las células ependimarias

Dan lugar a la capa epitelial que rodea el plexo coroideo en los ventrículos laterales del hemisferio cerebral. Estas células epiteliales producen principalmente el líquido cefalorraquídeo.

Las células ependimales tienen cilios y se sitúan frente a la cavidad de los ventrículos. El movimiento coordinado de estos cilios influye en la dirección del flujo cerebroespinal, la distribución de neurotransmisores y otros mensajeros para las neuronas.

Las células ependimarias llamados Tanicitos juegan un papel importante en el transporte de las hormonas en el cerebro.

MICROGLIA

Las microglia son células extremadamente pequeñas del sistema nervioso central que eliminan los desechos celulares y protegen contra microorganismos (bacterias, virus, parásitos, etc.). Se piensa que las microglias son macrófagos, un tipo de glóbulo blanco que protege contra la materia extraña. También ayudan a reducir la inflamación mediante la liberación de citoquinas antiinflamatorias.

Funciones de la microglia

En condiciones normales, el número de células de microglia es pequeño, pero cuando se produce una lesión o inflamación del tejido nervioso, estas células proliferan rápidamente (al igual que lo hacen los astrocitos) y migran hacia la zona de la lesión para fagocitar los restos celulares, fragmentos de mielina o neuronas lesionadas.

La microglia actúa como una célula fagocítica y protege el cerebro de microorganismosinvasores.

Oligodendrocitos

Los oligodendrocitos son estructuras del sistema nervioso central que envuelven algunos axones neuronales para formar una capa aislante conocida como vaina de mielina. La vaina de mielina, compuesta de lípidos y proteínas, funciona como un aislante eléctrico de los axones y promueve una conducción más eficiente de los impulsos nerviosos.

Funciones de los oligodendrocitos

Forman la capa de mielina del SNC: un solo oligodendrocito puede mielinitzar diferentes segmentos de un mismo axón o de axones diferentes (de 20 a 60 axones diferentes).

Forman la capa de mielina del SNC: un solo oligodendrocito puede mielinitzar diferentes segmentos de un mismo axón o de axones diferentes (de 20 a 60 axones diferentes).

Astroglía

Estas células gliales satélite cubren y protegen las neuronas del sistema nervioso periférico. Proporcionan soporte estructural y metabólico para los nervios sensoriales, simpáticos y parasimpáticos.

CONCEPTOS BÁSICOS DE NEUROFISIOLOGÍA

El sistema nervioso central funciona a través de flujos de cargar eléctricas en un medio acuoso. Los elementos estructurales de la membrana plasmática, funcionan como dispositivos electrónicos que permiten o se oponen al flujo de la corriente eléctrica.

El primer concepto que debe quedar perfectamente claro, es que los sistemas biológicos obedecen a las mismas leyes de la física y la química que rigen el universo. Para entender el funcionamiento normal de las neuronas, es necesario recordar temas fundamentales que se revisan por primera vez a nivel secundaria o equivalente.

Comenzaremos recordando lo que son los ÁTOMOS y las MOLÉCULAS. Un átomo es la partícula más pequeña en que se puede dividir un elemento, conservando sus propiedades originales. La tabla periódica está constituida precisamente por elementos los cuales son sustancias puras compuestas por una sola clase de átomo.

Cada átomo contiene tres clases de partículas fundamentales:

-Los Protones: poseen carga positiva;

-Los Electrones: Poseen carga negativa; y

-Los Neutrones: son neutros o sin carga.

Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones giran en sus órbitas alrededor del núcleo. Nos enfocaremos solamente a los protones y electrones.

El átomo más simple es el hidrógeno, ya que está formado por un sólo protón y un electrón. No necesitamos revisar todos los elementos de la tabla periódica para comprender el funcionamiento de las células o neuronas, sin embargo, el sodio, el potasio, el calcio y el cloro son de gran importancia.

El sodio, tiene 11 protones y 11 electrones; el potasio cuenta con 19 protones y 19 electrones; el calcio cuenta con 20 protones y 20 electrones y el cloro con 17 de cada uno. Como los átomos tienen igual número de cargas positivas que negativas, se dice que son electroneutros o sin carga neta.

Los electrones están localizados en niveles de energía alrededor del núcleo. Se designan con la letra "n". El primer nivel (n=1) es el más cercano al núcleo y el de menor energía. Contiene no más de 2 electrones; el segundo nivel (n=2) no más de 8 electrones y el tercer nivel (n=3) puede aceptar un máximo de 18 electrones. Es decir, el número máximo de electrones en cualquier nivel está representado por la expresión 2n2. Esto es parte del principio de exclusión de Pauli.

Sin embargo, hay que tomar en consideración que dentro de cada nivel de energía (n) también existen subniveles, asignados con las letras s,p,f. Estos a su vez, tienen un cierto número de orbitales. Cada orbital de un determinado subnivel acepta hasta 2 electrones.

El primer nivel (n=1) contiene un subnivel s, con un orbital de 2 electrones. El segundo nivel de energía (n=2) tiene dos subniveles: un s que alberga un orbital (dos electrones) y un p con tres orbitales (6 electrones); es decir, en total 8 electrones para n=2. El tercer nivel (n=3) tiene tres subniveles: un s con un orbital (2 electrones), un p con tres orbitales (6 electrones) y un d con 5 orbitales (10 electrones), para un total de 18 electrones.

Para no perder el enfoque del tema, no revisaremos más a fondo lo que sucede en otros niveles de energía.

Ahora hablaremos un poco sobre los electrones que se encuentran en los niveles de energía más externos (electrones libres o de valencia). Es sumamente importante entender que estos electrones son los responsables de la formación de iones, enlaces y reactividad. La regla del octeto dice que los átomos interaccionan para modificar el número de electrones en sus órbitas más externas en un intento por lograr una estructura eléctrica similar a la de un gas noble. La estructura de un gas noble consta de 8 electrones en el nivel más externo, lo cual lo hace muy estable. Esta tendencia, dada por la regla del octeto explica los enlaces químicos en los compuestos y la formación de iones. Como ejemplo, veamos que ocurre con el sodio.

éste átomo tiene su primer nivel de energía completo, es decir, 2 electrones en el subnivel s de n=1. Tiene también completo su n=2 con 8 electrones (2 en s y 6 en p). Sin embargo, en el nivel de energía 3 tiene sólo un electrón en la órbita s y debemos recordar que este nivel acepta hasta 2 en s, 6 en p y 10 en d. Así que es muy fácil que pierda el electrón más externo y adquiera la configuración del gas noble llamado neón, con 8 electrones en n=2. Al perder un electrón, el ahora ión sodio se ha quedado con sólo 10 electrones (con carga negativa) y mantiene el mismo número de protones en el núcleo con carga positiva, por tanto, se dice que hay una carga neta positiva. Así, el ion sodio se representa como Na+.

MOLÉCULAS

Una molécula es la partícula más pequeña que incorpora todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia.

Una molécula se encuentra formada por dos o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales (por ejemplo, la molécula de oxígeno (Dioxígeno), que cuenta con dos átomos del elemento), o distintos (la molécula de agua, que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno). Cada molécula de una sustancia compuesta constituye la porción más pequeña de materia que conserva las propiedades químicas de dicha sustancia.

Por ejemplo, si vemos una bolsa de sal de cocina como un todo, podremos apreciar que ese todo es un polvillo de color blanco. Ahora, si observamos más de cerca, vemos que ese polvillo está conformado por gránulos diminutos de configuración espacial, como si fueran pequeñas cajitas. Estas cajitas, a su vez, están formadas por agrupamientos de varias unidades, las cuales se denominan moléculas. En el caso de la sal, las moléculas serían de cloruro de sodio.

Las moléculas sólo se hallan perfectamente individualizadas en los gases en estado de movimiento rectilíneo desordenado, en cuyo caso su interacción se limita a choques muy breves. En los líquidos, si bien las moléculas se desplazan libremente, existe un mayor contacto intermolecular. En los sólidos, las moléculas ocupan por lo general posiciones fijas en los nudos de redes cristalinas. Los agregados atómicos moleculares pueden ser polares o no polares. En el primer caso, las moléculas forman pequeños dipolos y es la atracción que se manifiesta entre éstos lo que causa la unión intermolecular. En las moléculas no polares, la unión es debida únicamente a las fuerzas de Vander Waals, que, por ser más débiles, corresponden a compuestos de bajo punto de fusión.

DIMENSIONES

Las dimensiones de la molécula dependen de las características y del número de los átomos que la forman, y pueden ir desde 2,4 ångström (molécula de hidrógeno) hasta longitudes perceptibles a simple vista (moléculas orgánicas o macromoléculas). La masa de las moléculas es extremadamente pequeña, ya que guarda relación con sus dimensiones, lo que hace evidente la necesidad de recurrir a unidades de masa especiales, tales como la molécula gramo o mol, que equivale a la masa de un cuerpo que en estado gaseoso ocupa el mismo volumen que 32 g de oxígeno (dado que la molécula de este elemento consta de dos átomos).

Por su parte, el volumen molecular, volumen ocupado por una molécula gramo de gas a 0 °C y a la presión atmosférica (760 mm de mercurio), es de 22,4 litros. Así, el número de moléculas de que consta una molécula gramo es una constante universal (conocida como «número de Avogadro»), cuyo valor es 0,023 . 1023. Las moléculas se encuentran en constante movimiento, lo que se conoce como vibraciones moleculares (que pueden ser de tensión o de flexión). Sus átomos se mantienen unidos gracias a que comparten o intercambian electrones.

Cabe destacar que las moléculas pueden ser neutras o presentar carga eléctrica. En este último caso, se las denomina Ion-molécula o Ion poliatómico. Cuando dos o más átomos iguales o diferentes se unen entre sí formando una agrupación estable, dan lugar a una molécula. Así, los gases hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) están constituidos por moléculas diatómicas, en las cuales los dos átomos componentes son esencialmente iguales. Cuando dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno se unen forman el agua (H2O). Y cuando cuatro átomos de hidrógeno se enlazan con uno de carbono forman el gas metano (CH4).

FORMACIÓN

Ante la diversidad de elementos químicos existentes en la naturaleza, cabe preguntarse cuál es la razón por la que unos átomos se reúnen formando una molécula y otros no. Una primera respuesta puede hallarse en la tendencia observada en todo sistema físico a alcanzar una condición de mínima energía. Aquella agrupación de átomos que consiga reducir la energía del conjunto dará lugar a una molécula, definiendo una forma de enlace químico que recibe el nombre de enlace covalente. Esta unión química permite que dicho enlace no se disocie con facilidad y de esta manera se forma una molécula.

FORMULAS QUÍMICAS

Las sustancias compuestas se representan mediante una combinación de símbolos químicos de los elementos que las constituyen. Esta forma de representación, introducida por el químico sueco Jöhn J. Berzelius, posee un doble significado, pues no solo indica qué elementos están presentes en un compuesto dado, sino también en qué proporción los átomos respectivos participan en la formación de su molécula.

Cada símbolo en una fórmula química equivale a un átomo de la sustancia simple correspondiente. Los subíndices que pueden aparecer en una fórmula hacen referencia al número de átomos de cada molécula. Si se toma en consideración la masa de los átomos, la fórmula de una combinación química expresa, además, la proporción en masa en la que los elementos intervienen formando una sustancia compuesta dada.

Así, la fórmula del amoníaco, NH3, indica que esta sustancia resulta de la combinación de hidrógeno y nitrógeno a razón de tres átomos de hidrógeno por cada uno de nitrógeno, o, en otros términos, en la proporción de 3 x 1,008 gramos de hidrógeno por cada 1 x 14,007 gramos de nitrógeno. Este tipo de fórmula, llamada también fórmula empírica o molecular, no indica, sin embargo, nada sobre la estructura de la molécula; es decir, sobre la forma en que sus átomos componentes y los enlaces entre ellos se distribuyen en la molécula.

COMPUESTOS QUÍMICOS

Las sustancias que resultan de la unión química de dos o más elementos se denominan compuestos químicos. De esto se infiere que un compuesto va a estar formado por dos o más átomos diferentes. Y que para que un determinado compuesto se pueda formar, los átomos que lo constituyen deben unirse en proporciones fijas y exactas.

Los compuestos se representan a través de una fórmula química. Por ejemplo, la sal común se denomina cloruro de sodio y se forma al unirse un átomo de sodio con un átomo de cloro y por lo tanto, la fórmula química de este compuesto es NaCl.

Otro ejemplo es el caso de la glucosa, cuya fórmula química es C6H12O6. Esto significa que participan seis átomos de carbono, doce átomos de hidrógeno y seis átomos de oxígeno. Si se varía la proporción de átomos se formará un compuesto distinto.

CLASIFICACIÓN

Dependiendo de su composición química, específicamente, de si contienen átomos de carbono (C) o no, los compuestos químicos se pueden clasificar en dos grupos.

Así, existen los compuestos orgánicos, que son todos aquellos en los cuales el componente más importante es el carbono. Este se une con otros elementos, como pueden ser el oxígeno, hidrógeno u otros. La gran mayoría de los compuestos que existen en la naturaleza son orgánicos. Algunos de ellos son:

-

Celulosa (C6H10O5)n ,

-

Alcohol etílico o Etanol (CH3CH2OH),

-

Acetona(CH3COCH3),

-

Glucosa (C6H12O6),

-

Éter etílico (CH3CH2-O-CH2CH3),

-

Sacarosa (C12H22O11).

El otro grupo lo constituyen los Compuestos inorgánicos, que son todos los compuestos formados por distintos elementos, pero cuyo componente principal no es el carbono. Por ejemplo, el agua es igual a H2O, y eso es igual a 2 átomos de hidrógeno más 1 átomo de oxígeno. Otros compuestos inorgánicos son:

-

Ácido clorhídrico (HCl),

-

Agua oxigenada o (H2O2),

-

Salitre (NaNO3),

-

Bicarbonato de sodio (NaHCO3),

-

Nitrato de plata (AgNO3),

-

Ácido nítrico (HNO3)

-

Anhídrido carbónico o Dióxido de carbono (CO2).

ELECTRICIDAD (Concepto básico)

Los conceptos vinculados a la electricidad son fundamentales en la neurofisiología y para ello nos basaremos en la teoría propuesta por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm.

La ley de ohm es una teoría básica para explicar cómo se comporta la electricidad. Para esto debemos conocer tres conceptos. Corriente, Voltaje y Resistencia. La relación entre estos conceptos es la llamada ley. En este tutorial te explicamos las relaciones básicas con ejemplos y aplicaciones, y también para que sirve. Para esto primero tenemos que analizar los tres términos importantes:

-

Intensidad o corriente.

La definición de estos conceptos es:

-

Intensidad: Es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad de medición son los amperios.

-

Voltaje: Es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través del material conductor. Su unidad de medición son los voltios.

-

Resistencia: Es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conducto. Su unidad de medición son los ohmios.